In den neuen Quanten-Informationstechnologien müssen empfindliche Quantenzustände zwischen entfernten Quanten-Bits übertragen werden. ETH-Forschern ist es nun gelungen, eine solche Quanten-Übertragung zwischen zwei Festkörper-Qubits auf Kommando zu realisieren.

Datenübertragung ist das Rückgrat der modernen Informationsgesellschaft, im Grossen wie im Kleinen. Im Internet werden Daten, meist über Glasfaserkabel, zwischen Computern auf der ganzen Welt ausgetauscht. Innerhalb eines einzelnen Computers wiederum müssen ständig Informationen zwischen verschiedenen Prozessoren hin und her gesendet werden. Auch für die neuen Quanten-Informationstechnologien, die derzeit entwickelt werden, ist ein zuverlässiger Datenaustausch von grosser Bedeutung – doch zugleich auch extrem schwierig. An der ETH Zürich ist es Physikern um Andreas Wallraff vom Labor für Festkörperphysik nun gelungen, Quanten-Informationen zwischen zwei knapp einen Meter voneinander entfernten Quanten-Bits auf Kommando und mit hoher Güte zu übertragen. Ihre Ergebnisse erscheinen diese Woche in der Fachzeitschrift Nature.

Fliegende Quanten-Bits

Das Besondere an Quanten-Informationstechnologien – dazu gehören etwa Quantencomputer und Quantenverschlüsselung – liegt in der Verwendung von Quanten-Bits oder «Qubits» als elementares Informationselement. Anders als klassische Bits können Qubits nicht nur den Wert 0 oder 1 haben, sondern auch so genannte Überlagerungszustände einnehmen. Daraus ergibt sich einerseits die Möglichkeit, enorm leistungsfähige Computer zu bauen, die mit diesen Überlagerungszuständen viel effizienter und schneller rechnen können als klassische Computer.

ETH Zürich / M. Pechal, T. Walter, P. Kurpiers

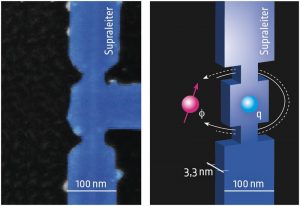

Andererseits sind diese Zustände aber auch sehr empfindlich und nicht ohne weiteres mit herkömmlichen Methoden zu übertragen. Zunächst muss nämlich der Zustand eines stationären Qubits in ein so genanntes «fliegendes» Qubit verwandelt werden, zum Beispiel in ein Photon, und anschließend zurück auf ein anderes stationäres Qubit. Vor einigen Jahren konnten Forscher auf diese Weise den Quantenzustand eines Atoms übertragen. Wallraff und seinen Mitarbeitern ist es nun erstmals gelungen, eine solche Übertragung auch von einem supraleitenden Festkörper-Qubit auf ein anderes zu realisieren, das sich in einiger Entfernung befand.

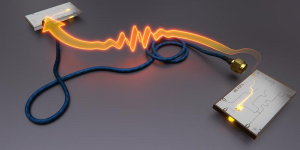

Dazu verbanden die Physiker zwei supraleitende Qubits mit einem Koaxialkabel, wie es auch für Antennenanschlüsse verwendet wird. Der Quantenzustand des ersten Qubits, der durch die Anzahl der in ihm enthaltenen supraleitenden Elektronenpaare (so genannte Cooper-Paare) definiert ist, wurde zunächst mit Hilfe von sehr genau kontrollierten Mikrowellenpulsen auf ein Mikrowellen-Photon eines Resonators übertragen. Aus diesem Resonator konnte das Photon dann über das Koaxialkabel in einen zweiten Resonator fliegen, in dem sein Quantenzustand wiederum durch Mikrowellenpulse auf das zweite Qubit übertragen wurde. Ähnliche Experimente wurden kürzlich auch an der Yale University durchgeführt.

Deterministisch statt probabilistisch

«Das Wichtige an unserer Methode ist, dass die Übertragung des Quantenzustands deterministisch, also auf Knopfdruck, funktioniert», betont Philipp Kurpiers, der in Wallraffs Labor als Doktorand arbeitet. In einigen früheren Experimenten konnte zwar eine Übertragung von Quantenzuständen erreicht werden, aber diese war probabilistisch: Manchmal funktionierte sie, meistens aber nicht. Eine erfolgreiche Übertragung konnte zum Beispiel durch ein «Verkündigungs-Photon» angezeigt werden. Hatte die Übertragung nicht geklappt, so probierte man es einfach noch einmal. Die effektive Quanten-Datenrate wurde dadurch natürlich stark reduziert. Für praktische Anwendungen sind daher deterministische Methoden, wie sie jetzt an der ETH demonstriert wurden, von Vorteil.

«Unsere Übertragungsrate für Quantenzustände ist eine der höchsten, die je realisiert wurden, und unsere Übertragungsgüte ist mit 80 Prozent sehr gut», sagt Andreas Wallraff. Mit Hilfe ihrer Technik können die Forscher auch eine quantenmechanische Verschränkung zwischen den Qubits herbeiführen, und das mehr als 50’000 Mal pro Sekunde. Die Übertragungsprozedur selber dauert dabei weniger als eine Millionstel Sekunde, so dass auch bei der Übertragungsrate noch Luft nach oben ist. Quantenmechanische Verschränkung erzeugt eine innige Verbindung zwischen zwei Quantenobjekten auch über grosse Distanzen, die für Verschlüsselungstechniken oder Quanten-Teleportation genutzt wird.

Quantenübertragung für Quantencomputer

Als Nächstes wollen die Forscher versuchen, jeweils zwei Qubits als Sender und Empfänger zu verwenden, wodurch zum Beispiel ein Verschränkung-Austausch zwischen den Qubit-Paaren möglich wird. Ein solcher Prozess ist nützlich für grössere Quantencomputer, die in den nächsten Jahren gebaut werden sollen. Bisher bestehen diese zwar nur aus einigen wenigen Qubits, doch wenn man grössere Rechner bauen will, wird sich schon ab ein paar Hundert Qubits die Frage stellen, wie man diese am effektivsten miteinander verbindet, um die Vorteile eines Quantenrechners am besten auszunutzen.

Ähnlich wie bei heute verwendeten Clustern von Einzelrechnern könnten dann Quantencomputer-Module mithilfe der von Wallraff entwickelten Technik miteinander verbunden werden. Dabei könnte die jetzige Übertragungsdistanz von einem Meter durchaus noch gesteigert werden. Wallraff und seine Mitarbeiter haben kürzlich gezeigt, dass ein extrem stark gekühltes und dadurch supraleitendes Kabel Mikrowellenphotonen verlustarm über Strecken von einigen zehn Meter übertragen kann. Die Verkabelung eines Quanten-Rechenzentrums wäre so also durchaus machbar.