Wie lässt sich Quanteninformation von einem Atom zum anderen übertragen? Ein Team der TU Wien und der Harvard University schlägt vor, Phononen zu verwenden – die Quanten des Schalls.

Fotot: TU Wien

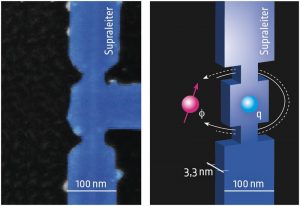

Ein Forschungsteam der TU Wien und der Harvard University hat nun einen neuen Weg untersucht, die nötigen Quanteninformation zu übertragen: Sie schlagen vor, winzige mechanische Schwingungen einzusetzen. Die Atome werden dabei durch sogenannte Phononen miteinander gekoppelt – sie sind die kleinsten quantenphysikalischen Einheiten von Schwingungen oder Schallwellen.

Winzige Diamanten mit erwünschten Fehlern

„Wir untersuchen winzige Diamanten mit eingebauten Siliziumatomen – diese Quantensysteme gelten als besonders erfolgversprechend“, sagt Prof. Peter Rabl vom Atominstitut der TU Wien. „Normalerweise bestehen die Diamanten aus reinem Kohlenstoff, doch wenn man an bestimmten Stellen Siliziumatome einbaut, ergeben sich Fehler im Kristallgitter, an denen man Quanteninformation speichern kann.“ Die mikroskopischen Fehler im Diamantgitter lassen sich wie ein winziger Schalter verwenden und mit Hilfe von Mikrowellen zwischen einem Zustand höherer Energie und einem Zustand niedrigerer Energie hin und her schalten.

Gemeinsam mit einem Team der Universität Harvard entwickelte Peter Rabls Forschungsgruppe nun eine neue Idee, diese Quantenspeicher im Diamant kontrolliert miteinander zu koppeln: Man kann sie der Reihe nach, wie Perlen einer Perlenkette, in ein winziges Diamant-Stäbchen einbauen, mit einer Länge im Mikrometerbereich. Ähnlich wie eine Stimmgabel kann ein solches Stäbchen dann zum Schwingen angeregt werden – allerdings handelt es sich dabei um minimale Schwingungen, die nur mit Hilfe der Quantentheorie beschrieben werden können. Und mit diesen Schwingungen lassen sich die Siliziumatome quantenphysikalisch koppeln.

„Licht besteht aus Photonen, den Quanten des Lichts. Und genauso lassen sich auch mechanische Schwingungen oder Schallwellen quantenphysikalisch beschreiben: Sie bestehen aus den sogenannten Phononen, den kleinstmöglichen Einheiten von mechanischen Schwingungen“, erklärt Peter Rabl. Sich die Wie das Forschungsteam nun mit Hilfe von Simulationsrechnungen zeigen konnte, lassen sich mit Hilfe dieser Phononen beliebige Quanten-Speicher im Diamantstäbchen miteinander verbinden. Dazu werden die einzelnen Siliziumatome durch Mikrowellen „ein- und ausgeschaltet“. Sie geben dabei Phononen ab oder nehmen Phononen auf. Damit kann man eine Quanten-Verschränkung unterschiedlicher Silizium-Fehlstellen erzeugen und Quanteninformation übertragen.

Auf dem Weg zum skalierbaren Quanten-Netzwerk

Bisher war völlig unklar gewesen, ob so etwas möglich ist: „Gewöhnlich erwartet man, dass die Phononen irgendwo absorbiert werden, oder in Kontakt mit der Umgebung geraten und dadurch ihre quantenphysikalischen Eigenschaften verlieren“, sagt Peter Rabl. „Phononen sind sozusagen der Feind der Quanteninformation. Wir konnten aber durch unsere Rechnungen nun zeigen, dass mit Hilfe einer passenden Steuerung durch Mikrowellen die Phononen tatsächlich technisch nutzbar sind.“

Ein großer Vorteil der neuen Technologie liegt in ihrer Skalierbarkeit: „Es gibt viele Ideen für Quantensysteme, die sich prinzipiell technologisch nutzen lassen. Das große Problem daran ist, dass es sehr schwierig ist, ausreichend von ihnen zu vernetzen, um etwa komplizierte Rechenoperationen mit ihnen durchführen zu können“, sagt Peter Rabl. Die neue Strategie, Phononen dafür einzusetzen, könnte einen völlig neuen Weg zu einer skalierbaren Quantentechnologie ebnen.

Solche vernetzten IoT-Systeme zu entwerfen, ist herausfordernd. Wir kennen das, auch refixo bastelt an IoT-Lösungen, z.B. für unsere PoS- Software

Solche vernetzten IoT-Systeme zu entwerfen, ist herausfordernd. Wir kennen das, auch refixo bastelt an IoT-Lösungen, z.B. für unsere PoS- Software